로열 시리즈 소개

로열 시리즈

「로열 시리즈」는 한국의 궁중·왕실 문화를 주제로 전통을 현대적으로 해석한 프리미엄급 기념 메달 시리즈입니다. 조선시대의 대표적인 문화, 예술 및 과학 분야의 업적으 ㄹ조명하기 위한 유물로 엄선하였습니다.

「로열 시리즈」는 문화재청, 국외소재문화재재단과 후원약정을 맺고 판매 수익금 중 일부를 국외소재 문화재 보호, 환수 및 활용을 위해 기부하는 후원 사업입니다.

일월오봉도 (日月五峯圖) 지폐형 기념메달

'일월오봉도'는 해, 달, 산봉우리, 파도, 소나무와 같이 왕의 덕을 기리고 상징하는 주제로 구성된 병풍이다.

하늘에는 흰 달과 붉은 해가 좌우로 둥그렇게 떠 있고, 그 아래로 다섯 개의 산봉우리가 솟아있다. 산 아래로 출렁이는 파도가 나타나고, 좌우 양쪽 끝으로는 붉은 몸통의 소나무가 짝을 이루어 서있다.

이 상징물들은 자연 세계에서 선별된 것들로 왕의 권위와 존엄을 상징하는 동시에 왕조가 영구히 지속되리라는 뜻을 나타낸다.

앞면에는 일월오봉도가 주제가 되는 다섯 개의 산봉우리, 해, 달, 폭포, 파도, 소나무 등의 일부분을 은행권과 같은 선화로 재디자인하여 예술성 높게 표현하였고, '일월오봉도, 日月五峯圖'를 새겼다.

뒷면에는 일월오봉도에 대한 국·영문 설명을 넣었고, 한국조폐공사와 국립중앙박물관의 CI를 하단에 표시하여 양 기관 간 협력 관계를 표현하였다.

국립고궁박물관소개

1908년 창경궁 내의 황실박물관으로 개관하여 다음 해 일반에게 공개되었다.

이후 2005년 광복 60주년을 맞이하여 덕수궁 궁중유물전시관을 대대적으로 확대/개편하였다.

경복궁 내 옛 국립중앙박물관 자리에 국립고궁박물관을 새롭게 개관(2005년 8월 15일)하였으며,

이곳에 기존 소장품을 비롯해 4대 궁에 분산되어 있던 소장품 약 4만여 점을 보관/전시하였다.

2005년 부분개관한 박물관은 2007년 11월 전면개관하였다.

| 항목 | 설명 |

| 품명 Item | 일월오봉도 지폐형 기념 금메달 |

| 소재 Material | 금 Au999 |

| 중량 Weight | 20g |

| 크기 Size | 154X68mm |

| 상태 Finish | UNC급 |

| 발행량 Mntage | 300장 |

상품정보

| 발행국 | KOREA |

| 발행년도 | 2022 년 |

| 액면 | - |

| 상태 | UNC |

| 품위 | 金 99.9% |

| 중량 | 20g |

| 크기 | 154×68 mm |

| 진품보증 | 풍산화동양행에서 판매하는 모든 화폐는 별도의 설명이 없는 한 진품임을 보증 |

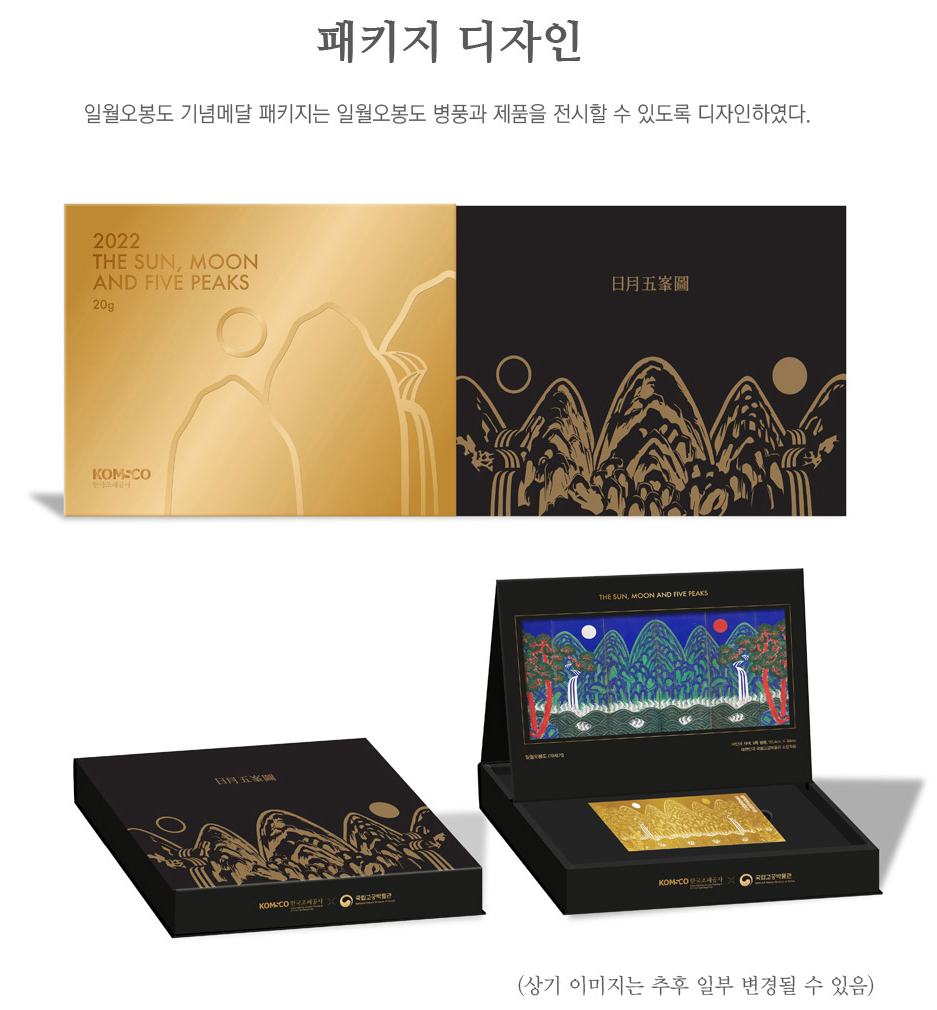

■ 로열 시리즈 (4차) - 일월오봉도 지폐형 메달

앞면 디자인은 조선시대의 임금을 상징하는 ‘일월오봉도(日月五峯圖)’의 배경 사진 전면으로, 왕의 절대적인 권력을 표상하고 있습니다.

특히 화폐조작기법(선화 조각)으로 세밀하게 표현되어 있습니다.

실제 병풍으로 사용되었던 만큼, 지폐형 메달로 제작하여 이를 효과적으로 담아냈습니다.

뒷면은 이번 기념메달 사업이 한국조폐공사와 국립고궁박물관의 콜라보로 제작되었다는 문구와 함께 ‘일월오봉도(日月五峯圖)’에 대한 공식적인 설명을 한글과 영문으로 기입하였습니다.

한정수량: 300장(1차판매: 100장)

출처 : 풍산화동양행

일월오봉도 (日月五峯圖)

일월오봉도는 조선시대 궁궐 정전의 어좌 뒤편에 놓였던 다섯 개의 산봉우리와 해, 달, 소나무 등을 소재로 그린 병풍이다. 오봉병·일월오봉병·일월오악도·일월곤륜도라고도 한다. 도상의 연원은 『시경』의 「천보」 시에서 찾아볼 수 있으나 우리나라에서는 매우 독특한 형태로 발달하여 국왕의 존재를 상징하는 궁중회화로 자리잡았다. 각 궁궐의 정전 어좌 뒤에 놓인 대형 병풍이나 국왕이 참석한 각종 행사도 중에 국왕이 않는 자리에서 화중화의 형식으로 찾아볼 수 있다. 빈전이나 혼전, 어진을 봉안하던 선원전 등에 오봉병을 배치했고, 왕급으로 존숭되었던 관왕묘에서도 사용되었다.

특징

조선후기 대다수의 오봉병은 크기나 폭에 관계없이 다음과 같은 형식상, 구도상의 특징을 보인다.

- 화면의 중앙에는 다섯 개의 봉우리 가운데 가장 큰 산봉우리가 위치하고 그 양쪽으로 각각 두개의 작은 봉우리가 협시(挾侍)하는 양 배치되어 있다.

- 해는 중앙 봉우리의 오른편에 위치한 두 작은 봉우리 사이의 하늘에, 달은 왼편의 두 작은 봉우리 사이의 하늘에 떠 있다.

- 폭포 줄기는 양쪽의 작은 봉우리 사이에서 시작하여 한두 차례 꺾이며 아래쪽의 파도치는 물을 향해 떨어진다.

- 네 그루의 적갈색 수간(樹幹)을 한 키 큰 소나무가 병풍의 양쪽 구석을 차지하고 있는 바위 위에 대칭으로 서 있다.

- 병풍의 하단을 완전히 가로질러 채워진 물은 비늘모양으로 형식화되어 반복되는 물결무늬로 문양화(文樣化) 되어있다. 산과 물의 경계선 또는 작은 봉우리 같은 형식화된 물결들의 사이사이, 혹은 그 두 군데 모두에 위로 향한 손가락을 연상케 하는 역시 형식화된 하얀 물거품들이 무수히 그려져 있다.

연원 및 변천

조선시대 국왕의 일상생활이나 궁중의 각종 의례에서 오봉병이 차지하는 막중한 위치에도 불구하고 오봉병의 도상(圖象)이나 그 유래에 관한 기록은 전하지 않는다. 몇몇 학자들은 『시경(詩經)』 「소아(小雅)」의 「천보(天保)」시에 묘사된 다섯 종류의 산봉우리, 즉 산(山), 부(阜: 언덕), 강(岡: 산등성이), 능(陵: 큰 언덕), 그리고 남산(南山)에서 오봉(五峯)의 도상이 유래한 것임을 제시한 바 있다. 「천보」시는 신하들과 귀빈들이 왕의 덕을 칭송하고 그를 위하여 하늘과 조상의 축복을 기원하는 시이다. 이 시에는 “여(如)◯◯...”라는 형식으로 아홉 가지 자연 현상이나 물체들이 언급되어 있다. 이 가운데 다섯 가지 물체들은 산(山), 부(阜), 강(岡), 능(陵), 그리고 천(川)이며 이들은 하늘이 내린 왕을 보호하는 물체들이다. 나머지 네 가지는 통치자가 자신의 미덕을 실행하는 법을 보여주는 것이며 이들은 초승달이 차츰 차올라오며 보름달이 되는 것, 매일 아침 어김없이 떠오르는 해(日), 남산(南山)의 장수(長壽)와 소나무와 잣나무(松柏)의 번성과 푸르름이다. 즉 이들은 자연의 일상(日常)이자 불변의 법칙이다. 오봉병의 다섯 봉우리는 ‘보호’와 관련된 네 종류의 ‘산’과 미덕과 관련된 무궁함으로 상징되는 남산(南山)으로 이루어졌다.

우리나라에서는 조선시대 후기 이전의 것으로 현재의 오봉병과 같은 주제를 그린 그림은 아직 발견되지 않았다. 그러나 중국 남송(南宋)의 마화지(馬和之, 12세기 초 활동)가 『시경(詩經)』의 내용을 묘사한 그림을 여러 장 그렸는데 이 가운데 「천보(天保)」라는 제목의 그림이 있다. 기본적으로는 산수화의 형태를 취한 이 그림은 산의 양쪽에 해와 달을 각각 그려 넣고 제목을 ‘천보’라고 적어 넣기는 하였지만 위에서 살펴본 천보시의 모든 요소를 묘사하고 있지는 않다.

「천보(天保)」보다 더 형식화된 형태는 1605년 초간(初刊)된 『정씨묵원(程氏墨苑)』에서 찾아볼 수 있다. 이 책은 먹[墨]의 표면에 찍는 도안을 목판화로 그린 것이다. 『정씨묵원』에 적힌 제목은 「천보구여(天保九如)」이다. 이 판화 그림에서는 산봉우리들이 조선시대의 오봉병에서와 같이 완전히 형식화되지 않았고, 가운데 봉우리의 왼쪽에 있는 달은 오봉병에 보이는 보름달이 아니라 반달이다. 실제로 시에 표현된 “차오르는 달”을 보다 정확하게 묘사한 것이다. 소나무와 잣나무 역시 우리나라 오봉병의 것들처럼 화면의 양쪽 끝으로 각각 갈라져 두 개의 그룹을 형성하고 있지 않고 보다 자연스러운 나무들의 모습을 보여준다. 그러므로 이 그림은 마화지(馬和之)의 산수화적인 표현과 매우 형식화된 조선의 오봉병의 중간쯤에 있다고 볼 수 있다.

현존하는 오봉병들은 기년작이 드물지만 최근 1883년 북관왕묘 건립시 제작된 것으로 보이는 4첩병풍과 1857년에 해당하는 ‘함풍7년(咸豐七年)’ 기록이 있는 6첩병풍이 공개되어 앞으로 양식변천을 연구할 자료가 생겼다. 한편 전주 경기전(慶基殿)의 태조 어진 뒤에 있었던 4첩 병풍이 그 구도(構圖)로 보아 다른 병풍과 큰 차이를 보인다. 즉 우선 4폭의 크기가 모두 같지 않다. 가운데 두 폭은 247×86cm이고, 양쪽 가의 두 폭은 247×78cm로서 전체 크기는 247×333cm이다. 물결무늬로 가득한 물과 흰 포말부분이 병풍의 전체 높이의 반 이상을 차지하는 점이 다른 오봉병과 다른 점이다. 이 병풍에서 오봉과 일월이 마치 바다 위로 떠오르는 것과 같은 느낌을 준다. 또한 두 폭포가 구도에서 보이지 않는다. 따라서 이 오봉병은 『정씨묵원』의 「천보구여」장면을 가장 비슷하게 표현하고 있으나 모든 요소들이 훨씬 형식화되어 배치되어 있다. 경기전의 오봉병은 임진왜란 후 파괴되었던 경기전을 1614년 새로 복원하여 어진을 봉안하였을 때부터 있었던 것이 아닌가 생각된다.

빈전(殯殿)과 혼전(魂殿)의 오봉병에 관하여는 당가(唐家) 안 북벽에 오봉을 그리고 동서 벽에는 여록(餘麓)을 그리고 일월경(日月鏡)을 주벽에 철사로 걸어놓는다는 기록이 1674년 『현종대왕 빈전도감의궤』에 보인다. 1758년의 『국조상례보편(國朝喪禮補編)』 도설(圖說)에는 당가의 그림은 있으나 오봉병의 그림은 없고 일월경을 걸되 새로 만들어야 할 경우 금니(金泥)와 은니(銀泥)로 칠하라는 말이 있어 원래는 모종의 금속으로 만들어 쓰던 것을 영조(英祖)가 일관되게 주장해 온 비용절감 차원에서 새로운 규정을 만든 것으로 보인다. 한편 선조 23년(1590)에 문정전(文政殿)에 도둑이 들어 어좌 일월경과 문장(門帳)을 도둑맞아 피의자를 체포하라는 명령이 있어 어좌에도 일월경을 사용했던 것을 알 수 있다. 오봉병과 일월경의 관계는 앞으로 더 밝혀져야 할 것으로 생각된다.

출처 : 한국민족문화대백과사전

'화폐' 카테고리의 다른 글

| 성서의 주화 - 렙돈 동화 (아리스토블로, 렙돈 동화) (1) | 2023.02.13 |

|---|---|

| 성서의 주화 - 테트라드라크마 은화 (시리아 안티오코스 4세) (1) | 2023.02.13 |

| 성서의 주화 - 렙돈 동화 (마가복음 / 누가복음 속의 렙돈) (0) | 2023.02.13 |

| 성서의 주화 - 데나리우스 은화 (마태복음 / 누가복음 속의 데나리온) (0) | 2023.02.12 |

| FIFA 월드컵 한국·일본 2002. 20주년 지폐형 금메달 (0) | 2023.02.12 |

댓글